Aus den Augen, aus dem Sinn – zum aktuellen Ausbruch der Pest in der Demokratischen Republik Kongo.

Die durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöste Pest gilt weithin als Schrecken der Vergangenheit. Als aktuelle Infektionskrankheit, als reale Bedrohung wird sie eher nicht wahrgenommen. So berichtete der amerikanische Nachrichtensender CNN am 15. Juli 2020 über einen an der Pest verstorbenen Teenager aus der Mongolei, selbstverständlich mit Verweis auf die Millionen Pesttoten des Mittelalters (https://edition.cnn.com/2020/07/15/asia/mongolia-plague-death-scli-intl/index.html). Dabei handelte es sich um einen tragischen Einzelfall, auch wenn es in der westlichen Mongolei immer wieder zu vereinzelten Übertragungen der Pest auf den Menschen kommt. Warum war dies nun eine Meldung wert? Wahrscheinlich macht gerade die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ihren Nachrichtenwert aus: Die Geißel des Mittelalters fordert auch heute noch Menschenleben. Zum Glück nur vereinzelt, zum Glück weit weg. International war das Echo erstaunlich groß, auch das deutsche Magazin „Der Spiegel“ griff die Meldung auf.

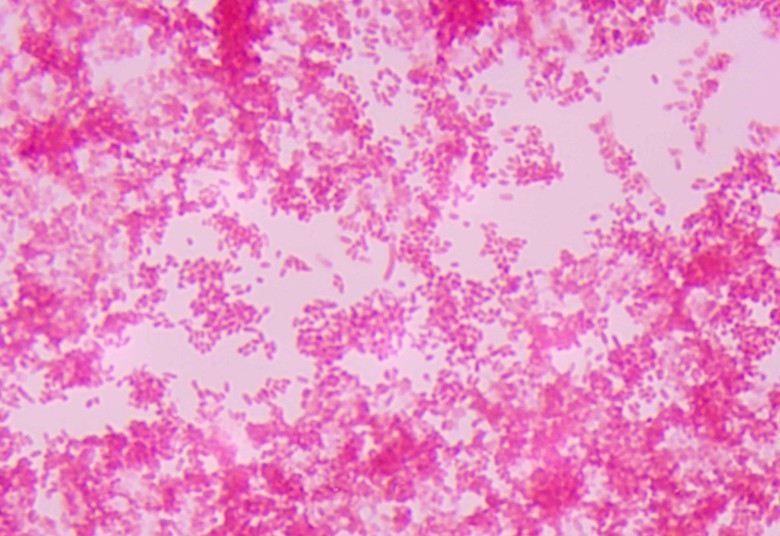

Es gibt allerdings Regionen, in denen die Pest deutlich häufiger auf den Menschen übertragen wird und deutlich häufiger tödlich verläuft. In der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo sind allein von Mitte Juni bis Mitte Juli dieses Jahres 45 Infektionen nachgewiesen worden, neun Menschen starben (https://www.who.int/csr/don/23-july-2020-plague-drc/en/). Alle Verlaufsformen der Pest – Beulenpest, septikämische Pest und Lungenpest – konnten wohl beobachtet werden, wobei der Informationsfluss selbst für die Expertinnen und Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht immer leicht nachzuvollziehen ist. Die WHO kämpft gemeinsam mit lokalen Gesundheitsakteuren einen ungleichen Kampf: Sie hat ein Schnelles Eingreifteam (rapid response team, RRT) in die betroffenen Regionen entsandt, gemeinsam mit UNICEF berät sie in Sachen sicherer und würdevoller Begräbnisse (safe and dignified burials, SDB), denn auch im traditionellen, kontaktreichen Umgang mit Toten kann der Erreger der Pest übertragen werden. Die wenigen regionalen Kliniken wurden mit Handreichungen zur Diagnose und Therapie der Pest versehen, lokale Gesundheitsarbeiterinnen und -arbeiter wurden über die Seuche aufgeklärt, die Bevölkerung über Radiospots sensibilisiert. Die WHO verteilte auch Antibiotika an ihre Kontakte vor Ort, in einzelnen Dörfern wurden Häuser mit Insektiziden behandelt. Im Zeitalter der Digitalisierung auch in der Medizin wirkt all dies wie gut gewollt und nicht gekonnt, doch die Weltgesundheitsorganisation tut, was sie unter den gegebenen Umständen kann. Die Provinz Ituri ist bitterarm und von Bürgerkriegen gebeutelt. Viehhirten und Ackerbauern bekämpfen sich bis aufs Blut, 200.000 Menschen sind auf der Flucht. Es existiert kaum Infrastruktur und lediglich eine absolut rudimentäre ärztliche Versorgung der Bevölkerung. Das Referenzlabor, das den Nachweis für Yersinia pestis erbringen kann, ist derzeit nicht arbeitsfähig.

Zudem ist in Ituri die Pest endemisch, Yersinia pestis hat also in den Nagetierpopulationen vor Ort natürliche Wirte. Von den Nagern gelangt der Erreger über den Floh als Überträger (Vektor) auf den Menschen. Im menschlichen Körper äußert sich die Krankheit dann als Beulenpest, die sich zu den tödlicheren Verlaufsformen der septikämischen und der Lungenpest weiterentwickeln kann. Besonderes Gefahrenpotential birgt die Lungenpest, weil sie zur Übertragung der Bakterien nicht auf Vektoren angewiesen ist: Ähnlich wie bei dem Coronavirus SARS-CoV-2, das für die Krankheit COVID-19 verantwortlich ist, ist eine Ansteckung über Tröpfcheninfektion, also eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung möglich. Gerade in Anbetracht der Situation der Fliehenden, eingepfercht in engen Lagern, darf man sich Sorgen machen, dass die Pest nicht doch noch deutlich reichere Ernte hält. Zwar stuft die WHO das Risiko eines größeren Ausbruchs der Pest derzeit als gering ein, weist aber gleichzeitig auf die vielen Unwägbarkeiten hin, die die Arbeit vor Ort beeinträchtigen und eine Prognose der weiteren Entwicklung erschweren. Besonders die aufgetretenen Fälle der Lungenpest bereiten Sorge.

Auffällig ist, dass sich außerhalb der WHO niemand um die Pest in Ituri kümmert, obwohl sie dort deutlich häufiger Menschenleben fordert als z. B. in der Mongolei. Was macht den einen Pesttoten aus der Mongolei für die Medien interessanter als die 45 Krankheitsfälle in Ituri? Liegt es daran, dass sich der mongolische Teenager beim Verzehr seiner traditionellen Jagdbeute, einem Murmeltier, infiziert hat? War das die Sensation, die den Nachrichtenwert entscheidend erhöht hat? Das wäre wirklich ernüchternd. Denn dann müsste man den Menschen in Ituri raten, ihre Nahrungsgewohnheiten exotischer zu gestalten, damit die Welt von ihrer sehr realen Bedrohung durch die Pest Notiz nimmt.

Alexander Berner