Kunstinstallation "Der Totentanz" von Claudia Pomowski

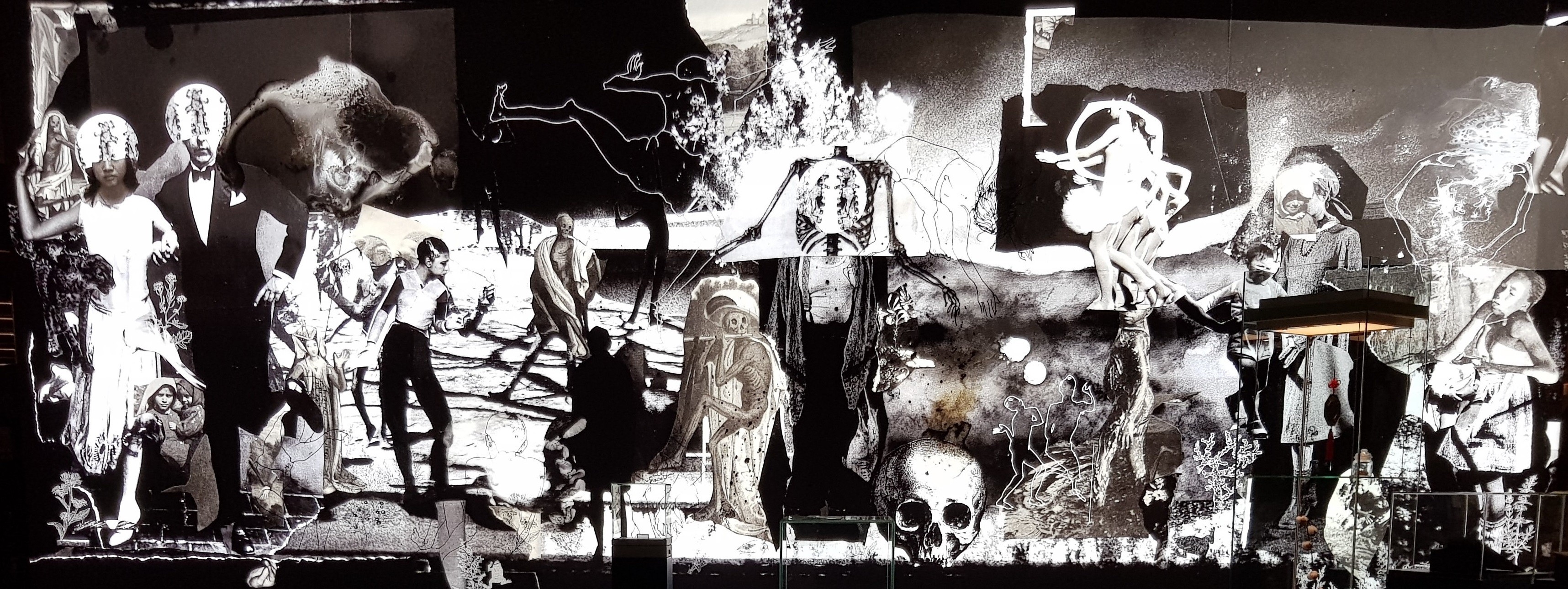

Als zentrales Element innerhalb der Sonderausstellung PEST! hat die Künstlerin Claudia Pomowski eine 4 x 10 m große Kunstinstallation geschaffen, die sich mit dem Totentanz beschäftigt. Wir haben ein Interview mit ihr geführt, um zu erfahren wie dieses Bild entstanden ist.

A.J.: Haben Sie sich vorher bereits als Künstlerin mit dem Thema Tod auseinandergesetzt?

C.P.: Ja, schon als Kind habe ich schmerzlich den Tod mir sehr nahestehender Menschen erfahren müssen und teilweise in Bildern verarbeitet. Ich bin hier in Herne aufgewachsen und zur Schule gegangen. Erzogen im katholischen Glauben haben mich schon früh bildliche Darstellungen der Kreuzigungsgruppe berührt und bewegt. Die bildnerische Umsetzung des Todes, von Leid und Trauer, Gewalt und Schmerz hat mich angerührt. Vor allem Darstellungen deutscher und italienischer Künstler waren für mich später prägend, besonders einige von Grünewald, Dürer und Bellini. In eigenen Werken habe ich mich mit Erfahrungen von Tod, Krieg, Katastrophen, die mir aus der Literatur und den Nachrichten bekannt waren, auseinandergesetzt. Nach meinem Studium als Kommunikationsdesignerin habe ich eine Reihe von Buchillustrationen zu Romanen, deren Handlung zur Zeit des Zweiten Weltkrieges spielen, erstellt (z. B. „Der Tag und die Stunde“, „Mit den Toten kann man nicht leben“), Zeichnungen und Graphiken zur Literatur von Gustav Regler oder zu Gedichten von Joseph Roth und Gottfried Benn.

A.J.: Worin bestand für Sie die Herausforderung und wie haben Sie sich dem Thema genähert?

C.P.: Der Totentanz ist ein umfangreiches, faszinierendes Thema, eingebettet in ein noch größeres, enorm weites Thema – die Pest. Mit viel Euphorie und Recherchen habe ich mich dem Thema genähert. Dabei haben mich die Fachleute des Museumsteams großartig unterstützt. Das Resultat meiner Arbeit ist eine eigenständige, künstlerische Übertragung des Totentanz-Motivs auf eine Leuchtfläche von ca. 4 x 10 m. Das Bild steht somit als Blickfang und unübersehbar im Zentrum der Ausstellung. Das Wandbild hat einen erzählerischen Charakter, bei dem die Figuren und Bildelemente auf eine poetische Art und Weise zusammenspielen. Es enthält etwas Rätselhaftes, ist mit Hinweisen und Anspielungen versehen, so dass der Betrachter immer wieder Dinge entdecken kann und eingeladen wird, Neugierde für die gesamte Ausstellung zu entwickeln.

Jeder von uns hat sein persönliches Bildarchiv im Kopf gespeichert, welches bei Oberbegriffen wie Tod bzw. Pest sofort ein Bild vor dem inneren Auge erscheinen lässt.

Der Holzschnitt von Albrecht Dürer „Die vier apokalyptischen Reiter“ (1497/98), eines der bekanntesten Werke der Kunstgeschichte, kam mir sofort in den Sinn. Die Endzeitstimmung des Bildes, bei der in der unteren linken Bildecke der Höllenrachen den Bischof erfasst, beschreibt die Macht der durch Katastrophenprophezeiungen hervorgerufenen Ängste und die Gewalt, die während der Katastrophen vorherrscht, sehr treffend. (Ich bin und bleibe ein Fan von Albrecht Dürer auch im Jubiläumsjahr 2019 des Genies Leonardo Da Vinci.). Bei der Erforschung des Themas bin ich offen für Arbeiten aus vielen kulturellen Bereichen – der darstellenden Kunst, Musik, Theater, Tanz, Literatur…

Bei meinen Recherchen in der Stadtbibliothek Trier – wurde schnell deutlich, dass neben den bekannten Darstellungen des Totentanz-Motivs auch ein Trierer Totentanz in Buchform vorliegt. Außerdem haben mich Freunde von mir euphorisch auf Totentanz-Darstellungen in ihren Städten hingewiesen (Bonn, Berlin usw.). Sie dienen gleichsam als Gütesiegel. Die Vielzahl an Totentanz-Darstellungen in Kirchen, Beinhäusern und anderen bedeutenden Gebäuden ist wirklich beeindruckend – ein eigenes Forschungsfeld.

Die für mich aussagekräftigsten Darstellungen bei der Recherche bleiben der Lübecker, Baseler und Heidelberger Totentanz sowie die Totentanz-Darstellungen „Bilder des Todes“ von Hans Holbein dem Jüngeren. Hilfreich für das Verständnis der Thematik waren unter vielen anderen Bücher: „Der schwarze Tod“ Johannes Nohl, und „Holbeins Totentanz und seine Vorbilder“ Alexander Goette, nebenbei dienten viele Bücher aus meinen eigenen Bestand als Inspiration.

Nach und während meiner umfangreichen Nachforschungen ergab sich die Frage an den Kreativen: Wie viel Wissen braucht man, um einen solchen Auftrag zu erstellen? Kann man die Gesamtheit des gewonnenen Wissens in ein einziges Bild einfügen?

Um bei diesem Dilemma nicht in ein kreatives Loch zu fallen, entstehen neben Skizzen und Bildnotizen zum großen Projekt kleine Arbeiten zu Thesen und Aussagen, die mich beschäftigen („Der Floh und nicht die Ratte!“ Da der Menschenfloh und Kleiderfloh in erster Linie nach heutigen Kenntnissen für die Übertragung der Krankheit verantwortlich ist). Die Collagen der Menschenflöhe „Pediculus Humanus“ sind so entstanden.

Das Zeichnen und Kopieren der Figuren eines Totentanzes aus dem Mittelalter war der kreative Einstieg und gleichzeitig eine Übertragung der künstlerischen Mittel in unsere Zeit, denn die blaue oder schwarze Kuli-Zeichnung ahmt die Linie des Kupferstichs oder Holzschnitts nach.

Als Künstlerin suche ich zusätzlich auch nach Bildlösungen die Stimmungen auffangen, wiedergeben und verständlich kommunizieren.

Fotografisch fange ich Hintergründe und Landschaften ein. Die Collagetechnik setze ich ein, um historisches und banales Bildmaterial in einen neuen Kontext zu stellen, Form und Inhalt zu verbinden, um den Reiz und die Lust des Bildlesens beim Betrachter auszulösen. Mit dem Ziel, die Wirkung des Totentanz-Bildes des Mittelalters auf sein Publikum als „Fresken-Comic“ für die nicht lesekundigen Gläubigen nun 2019 in ein Leuchtbild mit poetischem Anspruch und künstlerischen Ausdruck zu übertragen.

A.J.: Mit welchen Mitteln/Techniken haben Sie Ihr zeitgenössisches Totentanz-Motiv umgesetzt?

C.P.: Für die Umsetzung des Totentanz-Motivs habe ich mehrere Techniken verwendet. Unterschiedliche Darstellungstechniken zu kombinieren, die Collage mit Elementen der Zeichnung und weiteren Drucktechniken zu verknüpfen, mit ihnen gleichsam zu spielen, steigert in meinen Augen das Bilderlebnis. Als Teil einer großen Installation zum Thema Pest ist das große Leuchtbild von faszinierenden Objekten und Exponaten umgeben.

Als ich das große Totentanz-Motiv erstellt habe, sind ganz nebenbei eine Fülle von kleineren Grafiken, Collagen und Zeichnungen entstanden. Gern nutze ich beim Kombinieren der verschiedenen Darstellungstechniken auch die Möglichkeiten des PCs und der Kamera. Mit ihnen kann ich schnell unterschiedliche visuelle Effekte erzeugen, herumexperimentieren, spontane Ideen verwirklichen, unterschiedliche Varianten erstellen, die Vorzüge der einen oder anderen Variante besser miteinander vergleichen und mich für die optimale entscheiden bzw. weiter optimieren, wenn ich zu neuen Erkenntnissen gekommen bin, neue Eindrücke leicht einbinden. Dieses kreative Arbeiten liebe ich.

A.J.: Die Auseinandersetzung mit dem Tod findet in anderen Kulturkreisen offensiver statt als bei uns in Europa. Was soll Ihr Bild beim Betrachter auslösen?

C.P.: Ja, das stimmt. In anderen Kulturkreisen, besonders in anderen Teilen der Welt, geht man anders mit dem Tod um. Man sieht den Tod anders, er wird anders erlebt und gelebt, teilweise wird er sehr fröhlich, manchmal sogar ausgelassen, gefeiert. Ich meine, das hängt mit dem Glauben, den religiösen Überzeugungen und der Spiritualität der Menschen zusammen.

Um allen Überzeugungen und teilweise divergierenden, widersprüchlichen Auffassungen gerecht zu werden, reicht jedoch auch die riesige Bildfläche, die mir zur Verfügung stand, nicht aus. Daher habe ich mich darauf konzentriert, wie der Tod im heutigen Europa, in der heutigen europäischen Gesellschaft überwiegend erfahren und gelebt wird, in welchem Bewusstsein der Tod und die Stätten, an denen die Verstorbenen ihre letzte Ruhe finden, im so genannten christlichen Abendland aufgenommen und verarbeitet wird.

Ich habe mir die Frage gestellt, wie sich das Erleben der Pest auf die heutige Zeit übertragen lässt. Könnte man Krebserkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und vielleicht auch schwere psychische Erkrankungen als die Pest des XXI. Jahrhunderts sehen?

Die Pest – „Der schwarze Tod“ ist düster und bedrohlich. Das Totentanzbild ist ein Teil dieser Thematik und tritt zum ersten Mal im XIV. Jahrhundert auf. In späteren Jahrhunderten werden Totentanz-Darstellungen dann auch im übertragenen Sinne eingesetzt. An dieser Stelle möchte ich ein Zitat von Prof. Dr. phil. Gert Kaiser anführen: „Jedes Zeitalter – seit dem späten Mittelalter hat seine Totentänze […] dies Zeichen für ein unterschwelliges Krisengefühl, für verborgene Ängste. Aber seit dem Mittelalter […] hilft die Totentanz-Kunst [auch] in Bild, in Prosa und in Versen dem Menschen, mit diesem Thema fertigzuwerden. Der Totentanz ist ein Schock aber zugleich ein Mittel, den Schock ästhetisch zu erleben und die Angst zu bannen.“